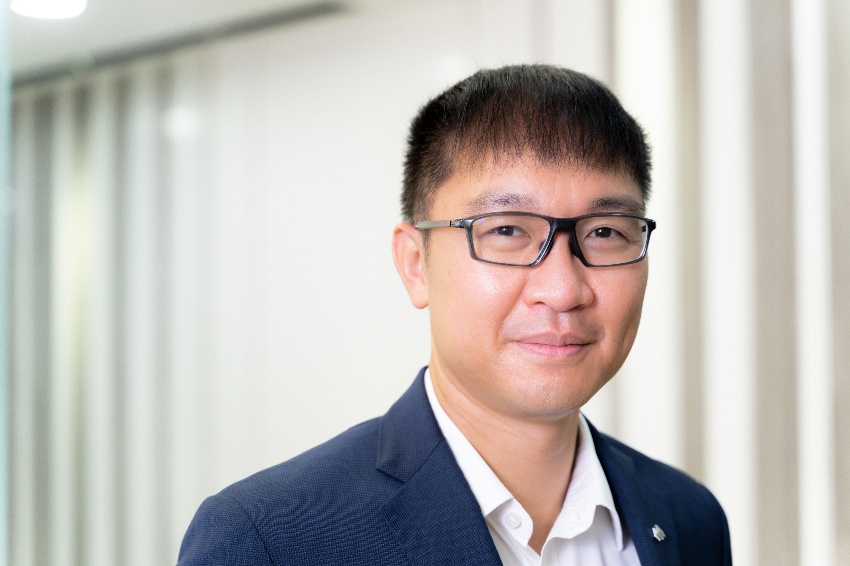

建築業資金鏈危機 籲金管局積極介入解決困境 彭一邦秘書長

2025年9月18日 撰文:彭一邦 香港專業及資深行政人員協會秘書長 亞洲聯合基建行政總裁

近年本地地產及建造業面對前所未有的資金鏈壓力。市道低迷、工程量減少,令產業鏈每一環現金流收緊,「上家給下家錢」的流動性明顯下降,無論判頭、分判商,甚至連具規模、信譽良好的企業亦難獨善其身。

根據破產管理署數據,破產呈請及強制清盤呈請數字持續攀升,今年首五個月分別錄得逾4千宗及3百宗,創近年新高。建造業方面,過去一年多間具規模的老字號建築公司亦因資金周轉不靈而被逼清盤,反映業界面臨前所未有的現金壓力,營運挑戰日益嚴峻。 雖然金管局和銀行公會早前推出「9+5」中小企支援措施,並預留逾3,900億港元專項資金,六大銀行亦協商為建造業分判商提供彈性安排,但這些措施多流於口號,缺乏具體落地的例子。行業普遍反映,資金仍未真正流向有需要的公司,審批困難依舊普遍。現時行業自救空間有限,只靠節流難以走出困局。

在大環境壓力下,香港各大銀行對行業風險的審慎評估可以理解,但不少銀行在信貸政策上卻流於機械式審批,未能根據企業的行業特性及營運模式作出彈性安排;同時,銀行信貸部門調高了物業發展及建造業的信貸風險,並縮減行業的整體借貸額度,令行業資金流進一步收窄。弔詭的是,部分銀行一方面向本身已屬高風險、高負債的企業提供更大信貸額度,以避免其因信貸收緊而即時倒閉,令銀行需要增加撥備;另一方面,卻對一向財政穩健、信譽良好的公司採取極為保守的審批標準,收緊其信貸金額。以致一些本應具備穩健條件的建造業公司,同時還要承受工程量減少、上家付款延遲、以及分判商和供應商要求縮短數期等多重壓力,銀行的做法無疑是雪上加霜,令行業陷入「四重打擊」的困境。

在這種惡性循環下,融資審批愈加困難且繁複,令有實力的企業也難以獲得合理融資,行業資金壓力持續加劇。以2024年為例,香港建造業總工會已接獲約2,000名地盤工人被欠薪,涉款逾3億元,更憂2025年底或現倒閉潮,進一步惡化欠薪問題。長此下去,上下游現金流問題只會更嚴重,工人「有汗出無糧出」情況恐將更加惡化,影響社會發展與穩定。

建造業作為本港經濟及就業的重要支柱,其穩健發展關乎整體社會福祉。面對現時挑戰,我認為金管局應該更積極介入,搭建溝通平台,要求銀行針對信譽良好、有實力的建造業公司,設立清晰融資指引,例如可根據每一間建築公司手頭合約總金額來釐定借貸金額,並簡化審批程序。另外,銀行也可以確保借給地產商的資金會用來付清下游承建商及分包商的工程款項,確保下游可以健康運作。且為建造業設立專屬擔保機制,確保資金真正流入有需要的企業,令企業在經濟逆境時有更多生存空間,避免因資金鏈斷裂而大規模清盤,衝擊整體經濟和就業。

作為業界一員,我們相信,只有金管局、銀行和企業三方攜手,才能打破資金鏈困局,推動本港建造業穩步發展,進而為香港經濟注入新動力。